『これだけ!電子回路』 [仕事の小ネタ]

内容紹介【MT市立図書館】

小中学校で習う豆電球をつかった電気回路やオームの法則を覚えていますか? これらは高校物理で習う電子回路へとステップアップしていく大事な項目です。本書は、小中学校の理科で習う理科の基礎知識から再入門する電子回路の入門書です。電圧、電流、コイル、コンデンサ、オームの法則、キルヒホッフの法則といった基礎から、半導体、電子回路素子、トランジスタ、電子回路、演算増幅器までを初心者むけにやさしくざっくり解説します。

電子回路の勉強をしていると、小学校や中学校の理科の時間に電気について何を習ったのか、今一度教科書を読み返したいとの思いに駆られることがある。豆電球や電池の直列つなぎや並列つなぎとそれによる電流計算、電圧計算は小学校で習ったし、オームの法則や電磁石のSNのでき方は中学校で習った。そういうのを思い出してもう一度当時の状態にまでキャッチアップするだけでも今の僕にとっては大きな前進になる筈だ。しかし、当時の教科書なんか手元にないし、書店でも手に入らない。かといって、学習参考書を今さら購入する気にもなれない。さすがに、電気以外の記述も相当量含まれていて、値段もお高い学習参考書はちょっと違うだろという気がしていて…。

本書は、タイトルに「これだけ!」とあったし、まえがきにおいて、小中学校の理科で習う基礎知識から再入門すると謳っていたので、それならまあ読んでみようかということで図書館で手に取った。

確かに、第6章「半導体と電子回路素子」あたりまでは小中学校の復習だという記述が続いた。挿入される図表やイラストと、本文の解説のバランスもよく、いい復習にはなったと思う。

でも、その後がいけない。本書のレビュアーのほぼ全員が指摘しているが、第7章「トランジスタと増幅回路」から突然難易度が爆上がりした。変な例えだが、シリコンダイオードの立ち上がり電圧みたいな感じ(笑)で、しかもこのシリコンダイオードの記述があるのが皮肉にも第6章第2節。このあたりから爆上がりの幕が切って落とされる。

『電子部品が一番わかる』 [仕事の小ネタ]

内容紹介【MT市立図書館】

電子機器を構成する電子部品の働きと用途を細かく図解する。1章 電子部品の基礎知識/2章 抵抗/3章 コンデンサ/4章 コイルとトランス/5章 ダイオード/6章 トランジスタ/7章 その他の半導体デバイス/8章 回路基板/9章 電池/10章 マイコン関連素子/11章 その他の電子部品/12章 センサ

現在受講中のデジタルものづくりのブートキャンプで、先週のテーマが「電子回路工作」だったが、肝心の週1回のハンズオン実習が全然わかったという感覚になれず、実習から返った翌日、藁をもすがる思いで図書館に行き、ページをパラパラとめくった上で選んだ本の1つである。他の本も既に紹介を始めているが、先週の課題について最も参考になったのは、一昨日紹介した『電子工作の素』だと思う。ただ、次の週のテーマは「出力デバイス」、3週後には「入力デバイス」と続く。デバイスの話になっていくと、『電子工作の素』のような百科事典的本は勿論依然として有用だが、各デバイスをサラッと見開き2ページで紹介してくれる技術評論社の「一番わかる」シリーズなんかもけっこう役に立つ。電車やバスの中、外出時には携行しやすいのだ。

ただ、読みながら記述の重点が今とそぐわないと感じるところも多い。例えば、第10章「マイコン関連素子」ではPICやH8マイコンが紹介されていて、Arduinoやmicro:bitには言及もされていない。第8章「回路基板」も、ブレッドボードやユニバーサル基板はいいし、プリント基板で「アディティブ法」と「サブトラクティブ法」と方法論が紹介されていたのは嬉しかったが、そのサブトラクティブ法として先週から今週にかけて僕がやっていた「プリント基板のデジタル切削加工」には触れられていない。入門編だとはいえ、第9章「電池」の記述はかなり詳しい。全体の構成からすると、ちょっと戸惑うぐらいの詳しさだ。

もっと早く気付けよと言われそうだが、本書は刊行が2013年と古く、情報として旧いと感じる。さすがにこの手の本を10年以上アップデートせずに置いておくのは大変だ。『電子工作の素』については、今読むのが旬だと感想で書いたが、この「一番わかる」シリーズの1冊の旬は10年前だったのだろう。そう、10年前の最新情報を知るのには面白い本だな。

『電子工作の素』 [仕事の小ネタ]

内容紹介【MT市立図書館】

部品の知識、回路図の読み方、ブレッドボードの使い方、表面実装部品のはんだ付けの仕方、デジタルマルチメータの使い方、工作道具の使い方から、加工、製作まで詳しく解説しています。工作名人のテクニックとノウハウを満載した、実際に使うための「道具」としての書物です。電子工作の素がぎっしり詰まっています。改訂版では、シングルボードコンピュータ、マイコンボードの中でも特に人気の、micro:bit、Arduino、Raspberry Piをとりあげ、使い方から活用方法、製作例まで詳しく解説してあります。入門者にもやさしく、もちろんホビーユーザ、学生、エンジニアにも満足できる一冊です。

今年に入ってから電子工作関連で図書館で借りられる書籍には何冊も当たっていて、ブログでも何冊か紹介している。本書を近所の市立図書館から借りてきたのも今年に入ってから二度目だが、前回1月末頃に借りた時には、百科事典チックな編集に、「今じゃない」と思った。正直、どのチャプターの記述も僕には難しいと感じたのだった。

ところが、それから2カ月近くが経過し、実際にマイコンチップを組み込んだ回路を自分で作り、プログラムの書き込みも行うようになると、僕もこの本で書かれていることがかなり理解できるようになり、自分にとって有用度がかなり高いと感じるようになった。つくづく、本にはそれを読むべきベストのタイミングがあると思う。

以前読んでみて自分に合わなかったからといって、「読みたい本」リストからは落とさない方がいい。むしろ、こういう本が理解できるようになりたいと、努力目標としてキープしておいたらいい。

1カ月後には僕は当市の市民ではなくなるため、必要な時に図書館に出かけて閲覧するとか、必要なら借り出すということができなくなってしまう。結局購入して転居先の自分の根城で蔵書として持って行た方がいいだろうなという気持ちに傾きつつある。2カ月前に読んでいたような本は入門書としてはいいが、さすがに現時点ではそんな本を座右に置いておくというわけにもいかないと思う。レファレンスブックとして、本書はお勧めだと思う。

但し、EDAツールとして本書で紹介されているEAGLEは、2026年にはサービス終了予定で、おそらくAutodesk社はEAGLEユーザーをFusionに誘導したいのだと思われる。EAGLEを使っていればFusionの機能はあらかた想像はつくと思うが。本書ではラズパイ(Raspberry Pi)もラズパイ3をもとに説明されているが、ラズパイPicoについては言及がない。シングルボードコンピュータの開発も日進月歩。解説書もあるタイミングでは最新だったとしても、時間の経過とともに記述内容が実際と合わなくなる現象はあり得る。

ということで、本書は現時点が旬だと言える。これをもっと理解できるようになりたい。そう強く思っているところだ。

『基礎からのプリント基板製作』 [仕事の小ネタ]

基礎からのプリント基板製作: Autodeskの基板設計ソフト「EAGLE」を使う (I/O BOOKS)

- 作者: 佐倉 正幸

- 出版社/メーカー: 工学社

- 発売日: 2017/05/01

- メディア: 単行本

内容紹介【購入】

基板設計ソフトには、Autodesk社の「EAGLE」を使用し、本書では、プリント基板の基礎から始めて、基板設計ソフトの使い方、製造業者への発注方法までを解説。

本書は2021年12月の購入である。当時ブータンに赴任中だった僕は、友人の1人であるケザン君が出身校であるジグミナムゲル工科大学(JNEC)の現役学生向けにオンラインで講義をやるというので聴講していたのだが、そのケザン君がEAGLEの機能紹介をしているのを見て、ちょっとEAGLEが勉強してみたくなった。それで購入して、家族にブータンまで送ってもらったのだが、結局駐在を終える2023年12月まで、自分自身でプリント基板を製作する機会がなかったので、積読のまま日本に持ち帰ることになった。

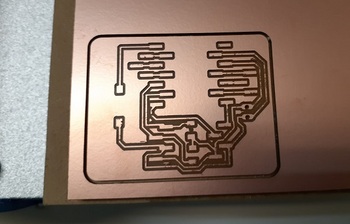

それが今復活を果たし、慌てて読了にまで至ったのは、先週から今週にかけて、自分で回路基板をデザインして基板の切削をやる機会があったからである。これまでも何度かご紹介しているが、現在僕は半年間のデジタルものづくり人材養成プログラムを受講中で、毎週のように近くのファブ施設でハンズオン実習を受けている。回路基板の切削は3週前に体験済みだが、今週はそもそもの回路の設計を自分でやり、基板の切削まで辿り着かねばならなかった。

『Notion 最強の仕事術』 [仕事の小ネタ]

内容紹介【MT市立図書館】

Notionは「オールインワン・ワークスペース」と銘打っている通り、さまざまなツールの機能を包含したオンラインツールです。使いこなせると便利ですが、機能が多く、どうやって使ったらいいかがわかりにくい面もあります。そこで本書では、「Notionを使ってどのように仕事をするか」という観点でNotionの使い方を解説していきます。メモから始め、タスク管理、議事録、プレゼンテーション、情報収集、社内ポータルなど、実際に著者が所属している会社での具体例をもとに、わかりやすく解説しています。

昨年知己を得た方から、「プロジェクトのドキュメンテーションプラットフォームはいろいろ試してみたが、Notionが最も使い勝手がいい」と勧められたことがある。ここで言う「プロジェクトのドキュメンテーション」とは、短期間で行われるデザインスプリントのグループワーク―——フィールドワーク、アイデア出し、プロトタイピングという一連の作業を、参加者がどのように行い、何が学びでどんなアイデアが出され、どのような検討プロセスを経てグループで取り組むアイデアがまとまったのか、どのようなツールを使ってプロトタイピングは行われたのか、全てを文章に落とし込むというものである。

写真や動画の挿入は大いに結構。当然ながらプロトタイプを作ったら、設計データも併せて共有しようとなる。そしてこれらが公開されると、世界各国で同じような問題意識を持っていた人々がそれを参照し、それに各々の地元の文脈を加味して改編が行われ、それがさらに文章化されることで、さらに拡散していき、小さなイノベーションの輪がどんどん広がっていくのが期待されている。

従って公開は大前提。しかもグループで作業するので、皆が閲覧して、書き込みができると良い。

この、グループワークと公開が両立しているプラットフォームとして、僕はNotionの他に、Fab ManagerやFabble(ファブル)を使ったことがある。どれがいいのかはまだ良くわからないが、自分が関わったプロトタイピングのプロジェクトの情報共有プラットフォームが、あっちにもこっちにもあるというのは結構具合が悪い。自分はどのような人間で、これまで何を作ってきたのか、そのポートフォリオを1つのプラットフォームで見せられたらいい―――そう思っていたところ、GitとGitLabを使って自分のドキュメンテーションプラットフォームを作ってウェブ公開するという演習が始まってしまった。GitLabでバージョン管理している僕のウェブサイトには、自己紹介のページもあるし、グループワークのドキュメンテーションのページもあって、一応共同作業ができるようになってはいる。ただし、英語だ。

『世界一やさしい「プチ起業」の教科書』 [仕事の小ネタ]

世界一やさしい「プチ起業」の教科書――3ヶ月で自然と月5万円稼げるようになる

- 作者: 上野 ハジメ

- 出版社/メーカー: プレジデント社

- 発売日: 2023/12/12

- メディア: Kindle版

内容紹介【MT市立図書館】

「プチ起業」は、元手もかからず、時間と場所も自由!オンラインで、あなたの知識やスキルを必要としている人に教えてみませんか?この本は、経済的に楽になりたいと考えている会社員や主婦が、起業、それも大それたことではなく、自宅で得意なことを人に教えるような「プチ起業」をして、自然と月に5万円、稼げるようになるお手伝いをする本です

先月後半ぐらいから「退職」の日を意識するようになり、それに伴う収入の落ち込みをどう軽減するかを考えることが多くなった。

そもそも早期退職の途を選んだのは、現在受講中のデジタルファブリケーション技能訓練と仕事の両立が難しいと思ったからで、退職後しばらくの間は、その訓練を終えるのが先決であり、収入の落ち込みは織り込み済で、当面は失業手当と退職金の取り崩しでなんとか暮らしていくしかない。小遣い稼ぎ程度ではあるけれど2つほどお約束している仕事があるため、4月に入れば開業届は取りあえず提出し、事業用口座や事業用クレジットカード等は作ってしまうつもりではいる。それでも、メインは技能訓練を無事に卒業することである。今働いていることによってどうしても自由にならない時間をすべてこの技能訓練に費やすことにはなるだろう。

―――と、そう思っていたのだけれど、最近、もうちょっと小遣い稼ぎ程度の仕事は4月に入ってすぐに積み上げていってもいいような気がしてきた。

『ハンダづけをはじめよう』 [仕事の小ネタ]

内容紹介【MT市立図書館】

本書は、エレクトロニクス(電子工作)初心者のためのハンダづけ入門書です。独学で電子工作を学ぶ読者を対象に、さまざまなハンダづけの手法の紹介に始まり、ハンダごてやハンダなど必要な道具の選び方、そして実際のハンダづけの手順、失敗した際の対処法まで、詳しく解説を行い、初めてのハンダづけへの不安を取り除きます。さらに上級者のためには、表面実装部品のハンダづけ方法も解説。日本語版ではテクノ手芸部によるオリジナル作例(紙箱で作るハンダの煙吸い取り器、暗くなるとほんのり光る小さなライト)を追加しました。

現在受講中の研修の先々週の演習課題で、回路基板を作るというのをやったが、あまりにもハンダづけで苦戦を強いられた。最大の問題は老眼が進む左目と、乱視が進みすぎてものがぼやけてしか見えない右目の組合せだと、ハンダとハンダごて先と、それにランド(またはパッド)の焦点がうまく合わせられず、狙ったところにハンダを落とせない点にあるが、それに加えてそもそもハンダづけをあまりやらずにこの年齢に至ってしまったという点にも、僕の弱点があるように思う。

練習すれば誰でも上達するとされている以上、僕ももっとハンダづけを多くやる必要があると思う。中学校の技術家庭科でラジオやハンダごてを自作するという演習をやって以来、僕がハンダづけをやったことといったら、高校卒業後20年経った38歳の時と、さらに17年が経過した55歳の時の二度しかない。当然、今回やった演習など、ハンダづけは初心者と同じ感覚で、最初からうまくいくわけがないのだ。

もっとやるしかない。当然、本書日本語版に収録されている作例もやってみるまで、本書はお借りしています。

『人脈もお金もゼロですが、社畜で生きるのはもう限界なので「起業」のやり方を教えてください!』 [仕事の小ネタ]

人脈もお金もゼロですが、社畜で生きるのはもう限界なので「起業」のやり方を教えてください! (ASUKA BUSINESS 2274-8)

- 出版社/メーカー: 明日香出版社

- 発売日: 2023/05/17

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

内容紹介【MT市立図書館】

◎本書は、企業への「第一歩」を踏み出すための最適な入門書です!本書の著者は、連続起業家として次々と起業を成功させつつ、教育の現場でビジネスも教える立場である福山氏と、サラリーマンとして働きながら会社をやめたいと考える堀田氏がタッグを組み、物語風に展開されます。

堀田氏は、「このまま歯車として働き続けても将来が不安…」「わずらわしい人間関係にうんざり…」「でも、会社をやめたら生活できない」という思いのもと、福山氏からさまざまなアドバイスを受けて成長していきます。

福山氏が、起業の苦労や楽しさ、ビジネスの勘所はもちろん、お金のリアルや驚きの夢まで、率直な語りで打ち明けているため、これから起業する人は必ず参考になる内容です。

長すぎるタイトル…。これでタイトル検索でちゃんとヒットするのだろうかと疑問になる。

何の脈絡もなく、いきなり起業の本を読んだ。脈絡がないわけではないか。このブログでも時々述べている通り、僕は3月末で今の会社を早期退職することになっている。退職の話をすると、「4月以降どうされるんですか?」という質問を必ずと言っていいくらいに受ける。有給休暇消化中の今も忙殺されている研修受講は7月まで続くので、たぶん、会社に行かなくなる以外は今の生活パターンが研修終了する7月中旬頃までは続くのだと思う。

だから、「当面はプーです」と答えるのだが、たいていの場合怪訝そうに見られる。また、僕自身も、4月以降しばらくは失業手当で食っていってもいいかなと思わなくもないが、いろいろなセミナーや催しものに出ようと申し込むと、「所属先」が必須アイテムとして記入が求められるのと、会社を辞めても連絡先代わりとなる名刺ぐらいは欲しいとも思ったので、個人事業主になる手続きぐらいは年度内に済ませておきたいと考えるようになった。

それに、4月以降の収入が完全にゼロになるわけではなく、少額だけれどお声をかけていただけたお仕事もある。だから、仕事がらみの収入と支出は、別のアカウントで分けて把握しておいた方がいいのではないかとも考えた。

というわけで、事業主になるにはどうすればいいのかを知るために、この期に及んで起業のほ本を借りることにした。

『地域主権という希望』 [仕事の小ネタ]

内容紹介【購入(Kindle)】

民主主義を再生する、足元からの挑戦政治経験ゼロから杉並区長となった著者が、世界各地で起きている自治体からの変革=ミュニシパリズムの実例を紹介。新自由主義による地域経済と政治の劣化に歯止めをかけ、足元から公共と民主主義を再生する希望の指針を描く。

昨年末頃、斎藤幸平『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』を再読した際に、同書の中で引用されていた文献を追っかけで読んでみるというのをはじめた。その中で、バルセロナ市が起点となった「ミュニシパリズム(地域自治主義)」の話が出てきた。協同組合を基盤とした市民参加型の運動が、政治を動かし、革新自治体を生むまでになったというお話だった。

今回ご紹介する現杉並区長の書かれた本も、斎藤前掲書の中で出てきたように記憶しているが、今確認してみたところ、それは必ずしもバルセロナとの関連でという話ではなかった。経緯はよく覚えていないのだが、キンドルでダウンロードした後、僕は昨秋はほとんど読書に身が入らず、年末に帰国してからは、図書館で本が借りられるような生活環境になったため、電子書籍をしばらく後回しにした。

逆に、今図書館で借りた本以上にこの電子書籍を先に読むことにした理由として、著者が杉並区長だからというのが大きい。年明けにたまたま見たNHKの番組で、杉並区議会議員の変化を追ったものがあった。番組は議員の方をフィーチャーしていたが、そういえば、本書の著書は杉並区長だったよなと思い出し、これも何かの縁だと思って積読蔵書を紐解いたのである。

ただ、その時点で岸本市長の前歴についてはほとんど知らなかったし、バルセロナのミュニシパリズムの話が本書で登場するとも思っていなかった。最初から言っておくが、本書は市長選当選の2、3ヶ月後に刊行されており、同氏が市長選をどう戦ったのかを知るにはいいが、杉並区政をどう変えていったのかまでは書かれていない。杉並区でのお話は、第1章のみ。全体の20%程度だ。

それ以降は、著者が前職で勤めていたオランダのシンクタンクにおいて、日本向けに情報発信していた欧州の政治社会の情勢に係る記事を1冊にまとめたような内容になっている。欧州での気候変動問題の捉えられ方とか、ジェンダー主流化の捉えられ方とか、そしてくだんのミュニシパリズムの胎動、地産地消への高い意識の背景など、レポートの中でいろいろな情報が盛り込まれている。こういう、連載記事をまとめて本にする場合、重複する記述が頻出するのはやむを得ない。冗長なところもあったが、今回に関しては、「バルセロナ」や「スペイン」をキーワードにして、読み込み方にメリハリをつけた。

『トコトンやさしい表面処理の本』 [仕事の小ネタ]

今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい表面処理の本 新版 (B&Tブックス)

- 作者: 東京都立産業技術研究 センター

- 出版社/メーカー: 日刊工業新聞社

- 発売日: 2023/09/01

- メディア: 単行本

内容紹介【MT市立図書館】

多彩な機能を付与できる表面処理の特徴と優位性を“超” わかりやすく解説。幅広い分野で使われるめっきや塗装、成膜、熱処理など表面処理技術の秘密に迫る。働きなどのメカニズムもイラストでやさしく図解。主に機械部品に多用される技術や機能を掘り下げて紹介する。

今の僕には必要なのはエッチングに関する理解だったので、本書は借りたはいいものの、読んで参考になる箇所はあまり多くはなかった。エッチングだけなら、エッチングの解説をしているYouTube動画を見るだけでも参考になるわけだし、その方が本書の情報量よりもある意味豊富だ。

取りあえず、この2本の動画を見て参考とさせてもらいました。いずれこの技術を使って自宅で回路基板を作ってみたいけれど、廃液の処理については注意が必要。本書を読むと同じエッチングでもいろいろな手法があるらしいが、解説書でその名前を覚えたところで、使えなければ意味がない。

そういった意味では、本書のような百科事典的な解説書って、どのような購買層を狙って書かれているのだろうかと、変な疑問も湧いた。