プンツォリンの教員不足 [ブータン]

教育大臣のお膝元での教員不足

Acute teacher shortage in Education Minister’s constituency

Dechen Dolkar記者、Kuensel、2023年7月7日(金)

https://kuenselonline.com/acute-teacher-shortage-in-education-ministers-constituency/

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

プンツォリン市内の4校では、過去6ヶ月の間に22人の教師が学校を去り、教師不足が深刻化している。市内には2つの高等中等学校(Higher Secondary School、以下HSS)と2つの小学校(Primary School、以下PS)の4つの公立学校がある。

市教育担当官代行のチミ・リンズィン氏によると、6月末にほとんどの教師が辞職したため、秋学期を含めた今年度の教師不足は合計で19名となった。市は前学期に10名の代用教員を7ヶ月間採用した。彼らは5月中旬から12月末まで採用された。2つの高校に配置された。しかし、欠員が出ているにもかかわらず、特にSTEM科目の教員を確保するのは非常に困難だという。「応募者の中には採用後に辞職する者もおり、我々は長い時間をかけて他の応募者を探さなければなりません。」

今年度の秋学期から、市内公立学校4校で合計19人の教師が不足する。プンツォリンHSSでは6人の教師が不足しており、数学が3人、物理、地理、歴史が各1人である。同様に、プンツォリン・リグサーHSSでは物理の教師が1人不足。プンツォリンPSは一般科目の教師が6人、ゾンカ語の教師が1人不足しており、ソナムガンPSでは一般科目の教師が5人不足している。

市教育担当官代行によると、市はすでに学校における教師の必要数を教育省に提出しており、同省がそれに応じて教師を配置してくれることを期待しているとのこと。

一方、7月1日より128名の大学院教育学位(PGDE)取得者が採用された。王立人事院(RCSC)は火曜日に彼らの忠誠の宣誓式を行った。彼らはBCSE2021で選抜された後、パロ教育大学とサムチ教育大学で18ヶ月の研修を修了した。彼らは2023年7月以降、全国の県や政令指定都市にある学校に配属される。

しかし、そのうちの5人は宣誓式の前に辞退した。彼らは18ヶ月のコースで発生した支出の2倍、46万ニュルタムを返金しなければならない。

全国の学校では合わせて842人の教師が不足している。

読んでいて暗くなる記事。チミ・リンズィンさんのことも存じ上げているし、ここで登場する公立学校の先生方の多くも存じ上げている。辞めちゃった先生のことも知っている。辞められたおかげで、これまでその学校に行っていたファブラボからのアプローチも、おじゃんになった苦い経験がある。

アートで環境啓発 [ブータン]

女性や子どもの目で見たアートで世界環境デーを祝う

Artwork through the lens of women and children to mark World Environment Day

Tshering Deki記者、BBS、2023年6月5日(月)

http://www.bbs.bt/news/?p=186859

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

世界環境デーは、世界中の何百万人もの人々が集まり、環境保護への意識を高め、行動を起こすための年に一度のイベントだ。今年のテーマである「プラスチック廃棄物をなくそう」を女性や子どもたちのアートワークという形で強調するため、セーブ・ザ・チルドレンはVASTおよび世界自然保護基金(WWF)と共同で、「彼女の表現」と子どもたちのアートワークを展示する二つの展覧会を本日首都で開幕した。

VASTで行われたアートワークショップには、Changangkha Middle Secondary Schoolの障がいのある子どもたちを含む20人の生徒が参加した。このイベントでは、子どもたちが環境保全の重要性を理解することを奨励するものだった。

また、この日を記念して、子どもたちは巨大なキャンバスに壁画を描き、環境とプラスチック管理に対する意識をさらに高めることができた。セーブ・ザ・チルドレンのアドボカシー&コミュニケーション・コーディネーターであるディーピカ・アディカリさんは、「今日は世界環境デーですが、子どもたちは『プラスチック汚染の解決』というテーマで、環境に対する理解をアートという形で表現しています」と語った。

また、「彼女の表現(Her Expression)」と呼ばれる女性だけのアート作品が昨日発表され、男性の影に隠れてしまいがちな女性アーティストに勇気を与えた。今年の世界環境デーを記念して、30人の女性がアートワークを通じて、環境保全と持続可能な方法に関する意識を高めるために積極的な役割を果たすことを奨励した。

「今年の展示会のテーマは、環境のための女性の役割を慫慂することなので、私の絵の上にゴミを置くだけでなく、私たちの環境が緑と清潔であれば、どのように見えるかを明るく表現したかったのです。だから、私のキャラクターであるカルマを、とても平和で緑豊かな環境の中で表現したかったのです」(VASTアーティスト、ソナム・デキ談)

この展覧会は1ヶ月間一般公開される予定である。世界環境デーは、1973年に「Only One Earth」というテーマで初めて開催され、以来、毎年6月5日に開催されている。

プラスチック廃棄物のアート作品での再利用の話かなと最初思ったのだが、アート作品によるプラスチック廃棄物のアドボカシーのお話だったようですね。

暑く、乾いた夏 [ブータン]

例年よりやや暑く、雨が少ない夏を予測-NCHM

Bhutan expected to experience slightly hot summer with less rainfall – NCHM

Devika Pradhan記者、BBS、2023年5月31日(水)

http://www.bbs.bt/news/?p=186598

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

ブータンは今夏、例年よりやや暑い夏を経験することになりそうだ。今年の6月から9月にかけての降水量は、例年より少なめと予想されている。国立水文気象センター(NCHM)の今夏の降水量と気温の見通しによる。年平均気温と降水量は、過去26年間に記録された気温と降水量から算出。

NCHMは本日、首都で開催された第9回全国気候展望フォーラムにおいて、様々な関係者の関係者にその見通しを発表した。

「今年はENSO(エルニーニョ・南方振動)がエルニーニョの状態であることがわかります。そのため、海水温は例年より高く、これがモンスーンに与える影響を分析すると、実際に降雨量が減少するため、今年の降雨量は例年より若干少なくなると考えられます」(NCHMのDechen Lhamo Gyeltshen気象官談)

このフォーラムでは、パンリザンパ天文学カレッジによる占星術の展望も発表されたが、ここでも同じような予測をしている。しかし、今年の火災や風災のリスクには注意を促している。

「NCHMの予報と比較すると、ほとんど同じです。火や風の災害の状態と収穫を比較すると、ほぼ90%似ています」(Karma Dendup占星術師談)

昨年6月から9月までの平均降水量は767mm、平均気温は22℃前後であった。

同センターは、世界や地域の予測センター、国内の気候データから情報を得て、毎年予報を作成している。

今年の夏は暑い。そして雨は少なめ―――という、それだけの記事です。ま、実際のところ、予想する以前に、僕も昨年のプンツォリンの5月や6月と比べて、確かに夕方のスコールは頻度が少なく、朝方のスコールが8時や9時の通学通勤時間にまでかかることは少ないのは実感としてある。

初のプログラム円借款 [ブータン]

日本、経済回復に向け借款供与を決定

Japan approves billions in loan for economic recovery

YK Poudel記者、Kuensel、2023年5月31日(水)

https://kuenselonline.com/japan-approves-billions-in-loan-for-economic-recovery/

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

経済の回復と成長を支援するため、ブータンは、日本政府からの譲許的融資としては最大級の、65億5,000万円(38億ニュルタム)規模の「経済復興・強靭性向上のための開発政策借款」を要請した。JICAと財務省は昨日、円借款貸付契約に調印した。

この円借款により、財政政策の強化、再生可能な天然資源を中心としたグリーン成長の促進、自立性の強化、同国のマクロ経済状況の安定化を図ることが期待される。

ナムゲイ・ツェリン財務大臣は、契約調印に際し、この支援は長年にわたる二国間関係の構成項目の一つであると述べた。「JICAは、長年にわたり、技術的および財政的な支援により、同国の社会経済発展のための重要なパートナーであった。今回の円借款は、パンデミック後のブータン経済の回復を支援するものです。今後何年にもわたり、ブータンはその経済成長を活用し、日本との貿易パートナーになる可能性を秘めています」と述べた。

JICAブータン事務所の山田智之所長は、ブータンへの譲許的融資は今回で4件目となることを明らかにした。「JICAと政府は、融資が利用される計画や政策について事前に話し合い、プロジェクトは期間終了後にモニタリングされることになります。この融資は円建てで行われ、ブータンにとって日本円の通貨を維持するのに役立ちます。この署名の後、融資の利用分野とその効果について、一定の手続きが行われます」と述べた。

この融資は、金利1.6%で10年間の猶予期間がある一回限りの支援だという。しかし、その実施に際して技術的、人的な介入は行われない。財務省の担当者によると、マクロ財政・開発金融省が実施機関となる。同省のプレスリリースによると、この融資はSDGs8、10、13の達成に貢献するという。

ブータンの最貧国(LDC)卒業が間近に迫り、これまでのような贈与(無償資金協力、技術協力)の実施余地がかなり限定されることが予想される中、借款の活用拡大は日本にとって長年の課題だったと思う。ブータン側のメディアの報道ではあまり読み取れないだろうが、今回の円借款は、対ブータンODA史上、かなり画期的なことだったと思っている。

人的資本投資の再定義を [ブータン]

100億ドル経済実現には自然資源と人的資源への投資を:ADB

Investment in natural capital and human capital development essential to achieve USD 10bn economy: ADB

Sherub Dorji記者、BBS、2023年5月26日(金)

http://www.bbs.bt/news/?p=186349

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

2034年までに100億ドルの経済大国になるという野心的な目標を達成するためには、高い生産性と収益率を持つ分野への投資が必要———アジア開発銀行(ADB)業務担当副総裁である陳志欣氏によると、これには今後数年間の持続的な成長が必要であるという。また、100億ドルの経済規模を達成するためには、第13次5カ年計画の進展が重要であるとも述べた。副総裁は、ブータンにおけるADBの業務を総括し、政府との今後の関わり方について議論するために、ブータンを訪問した。

本日、メディア関係者と面会したADB業務担当副総裁は、100億ドル経済を目指して経済成長を促進するために、水力発電、太陽エネルギー、風力エネルギーといったブータン固有の自然資本を活用する必要があると述べた。「水力発電は経済を支え、活性化させ、農業や都市開発にも貢献するでしょう。」

副総裁はまた、経済成長率を高めるために、人的資本の整備に投資する必要性を強調した。「教育、技能開発、そして医療制度や社会的保護に目を向けることで、包括的な成長を実現することができるのです。そして、そう、私たちは継続する必要があります。つまり、不安定な成長ではなく、持続可能な成長でなければならないのです。ですから、財政支援、人的資本開発、社会的包摂が重要な分野となるでしょう。」

ADBは、ブータンの経済成長率を今年は4.7%、来年は4.6%に若干低下すると予測している。そして、2025年にはさらに4.2%まで下がると予測する。

ブータンが2034年までに100億ドルの経済規模を達成するためには、年平均11.7%の成長率を維持することが必要である。つまり、今後11年間で100億ドル規模の経済を達成するためには、これまでの数字と比較して130パーセント近い経済成長が必要だ。

一時期ほどではないけれど、SSブログの更新頻度が月末になればなるほど下がる傾向が続いていて、今頃5月下旬の報道を取り上げることをご容赦下さい。一見何の変哲もない報道なのだけれど、最近、現在のこの国における「人的資本」への投資の有効性についてちょっと疑問も感じていて、ADBの副総裁が会見でおっしゃったことも、ちょっといじってみたくなった。

地元産の竹には期待するが… [ブータン]

リンチェンディン僧院の斜面安定化に向け、竹の植樹を実施

Bamboos planted to mitigate landslide risks on Rinchending Monastery- Phuentshogling

Kinley Dem記者、BBS、2023年5月27日(土)

http://www.bbs.bt/news/?p=186414

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

モンスーンの季節が近づき、プンツォリン郡(ドゥンカク)と市(トムデ)の職員は、地滑りの予防策を検討している。今日、関係者とボランティアは、リンチェンディン僧院の下にある約3エーカーの地域に3千本以上の竹の苗木を植えた。

リンチェンディン僧院の下の地域は、カルバンディ・ゴンパとして人気があり、地滑りが発生しやすい。僧院の下は地滑りが多く、現在もその危険にさらされている。駐車場の一部が浸食され、さらに駐車場、歩道、近くのチョルテンに亀裂が発生している。僧院の僧侶たちは、次のモンスーンで同様の地滑りが起こるのではないかと懸念している。

「ここはとても危険です。昨年は地滑りで2軒の家が埋まりました。モンスーンが始まった今、もし地滑りが起きたら、まず私の後ろにあるチョルテンに、次に僧院に影響が出るでしょう」(リンチェンディン僧院のロペン・ナムゲイ氏談)

リンチェンディン僧院のロペンである彼は、「支援を求めるため、関係当局に手紙を出した」と言う。支援を受けたとはいえ、僧院の下に作られた壁はあまり役には立たなかった。

そこで、ドゥンカクとトムデの関係者は、現在、別の対策を試みている。

「この地域は斜面崩壊が起きやすく、僧院だけでなく、近隣に住む人々にも甚大な危険を及ぼしています。壁を作るなど、さまざまな取組みが行われましたが、うまくいきませんでした。だから今、私たちは植林に挑戦しているのです」(ドゥンカクのカルマ・ジュルミ区長談)

「気候変動は、私たち全員に影響を及ぼしています。今、対策を講じなければ、僧院にも影響が及ぶでしょう」(ウッタル・クマール・ライ市長談)

200人近くが、ほうき草を含むさまざまな竹の植樹に参加した。竹は成長が早く、根が張り巡らされているため、土砂崩れを防ぐのに効果的だと関係者は言う。

しかし、この地域に住む人々の中には、この対策に疑念を抱いている人もいる。植林は有効かもしれないが、適切な安全壁の建設がより重要だという。手遅れになる前に、より良い解決策を打ち出すよう、関係機関に求めているところだ。.

ファブラボCSTができて以降、CSTの学長は、「竹の有効活用」を口にしている。竹はブータン産の数少ない資源だから、今まで以上に活用の幅を広げるために、ファブラボの施設の活用を進めたいとおっしゃっていた。

「GNH全国調査2022」の結果概要 [ブータン]

GNH全国調査:市民の福祉と幸福は93.6%に

GNH Survey: Citizen’s well-being and happiness touch 93.6 percent

Thukten Zangpo 記者、Kuensel、2023年5月23日(火)

https://kuenselonline.com/gnh-survey-citizens-well-being-and-happiness-touch-93-6-percent/

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

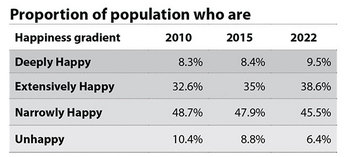

昨日、国立ブータンGNH研究所(CBS)で発表された「国民総幸福量(GNH)全国調査2022年版」には、印象的な結果が含まれていた。「 ブータン人の93.6%が自分が幸福だ」と回答した。これは前回調査(2015年)と比較して大幅な向上であり、国民の幸福を最優先とするブータンの継続的なコミットメントを浮き彫りにしたといえる。

総合的な幸福度を測るGNH指数は、3.3%上昇を記録。指数値は0.781に達し、2015年の前回評価時の0.756から上昇。このポジティブな傾向は、国民の生活の質が全体的に向上していることを示している。指数は0から1の範囲で、値が高いほど幸福感や幸福度が高いことを示す。

パンデミックがあったにもかかわらず、ブータンのGNHが上昇したのは、住宅、収入、学校教育、サービス、識字率などさまざまな分野の改善と、ポジティブな感情に起因していると考えられる。

しかし、健康的な日々、文化的・政治的参加、精神的健康、ディグラム・ナムジャ(ブータンの礼儀作法・服装規定)の遵守に関する指標に悪化の兆しが見られたことから、今回の調査では懸念すべき点も浮き彫りになった。

幸せだと思う人のうち、「深い幸福」は9.5%、「おおむね幸福」は38.6%、「限定的な幸福」は45.5%に分類された。一方、「幸福ではない」と答えたのは6.4%。「深い幸福」と「おおむね幸福」に該当する人の割合は、2010年から2022年にかけて7.2ポイント増加しており、全体的に幸福度が上昇傾向にあることがわかる。

《後半に続く》

BBSがテレビのニュースでこの調査結果を報じたのは5月22日(月)のことだが、クエンセルが紙面で報じたのは23日(火)である。今回は、そちらの記事の方でご紹介する。

加速する大量出国 [ブータン]

ブータンは難局を迎えるのか?

Is Bhutan heading for trouble?

Thukten Zangpo 記者、Kuensel、2023年5月13日(土)

https://kuenselonline.com/is-bhutan-heading-for-trouble/

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

留学や就職で海外に出る人が多く、出生率も低下していることから、高齢化社会を迎えたこの国が、経済を衰退に向かわせるのではないかと、多くの人が懸念し始めている。心配なのは、より良い機会を求めて移住しているのが、工学、医学、教育、情報技術などの専門技術を持つ国民だけではないことだ。出国済み、あるいは現在出国を計画している人々の大半は、国の生産活動基盤の構築に貢献できる若い人々や経済活動が活発な人々である。

今年1月、政府は、113カ国で、3万人以上のブータン人が生活していることを確認した(オーストラリアには約1万2千人)。今年3月までの9ヶ月間で約1万人のブータン人がオーストラリアのビザを取得しており、人口の少ない国としては非常に多い数だと思われる。

オーストラリア統計局データによると、2021年末時点で、オーストラリアには約12,000人のブータン人がおり、2016年の5,953人から倍増していた。2001年から2010年の間、1,579人以上のブータン人がオーストラリアに到着した。これが2011年から2015年の間は3,290人、2016年から2021年の間には6,993人に増加した。

王立人事院の統計によると、2021-22年度には1,462人の公務員が離職し、そのうち約70%の1,023人が自主的に辞職した。離職率は4.6%であった。同様に、2020-21年度には、779人の公務員が退職し、そのうち58.9%の459人が自主的に退職した。

また、保健・教育分野では、今年初めから7.5%、8%の離職率が確認されている。今年1月から5月までに531人の教師が辞職し、そのうち416人が自主退職である。2022年に辞職した478人の教師のうち、307人が自主退職である。

同様に、今年1月には15人の看護師が退職し、2019年から2022年の間に374人の看護師が退職した。世界保健機関(WHO)は、医師と人口の比率を1:1,000とすることを推奨している。しかし、ブータンでは1:5,000である。

人手不足は、国内のあらゆる組織、あらゆる部門で認識されている。ブータン人の多くはオーストラリアを移住先として選び、清掃員、タクシー運転手、労働者、介護士などとして働くことを希望している。

ブータンの出生率が急速に低下し、高齢化が進む中、ブータン人が大量に国外に流出することが懸念されている。同国の出生率は、1982年に女性1人当たり6人だったのが、2017年には1.9人、昨年は1.8人となり、人口置換水準2.1を下回っている。置換水準とは、女性が人口を安定させるために産むべき子どもの数で、それよりも少ないと人口が徐々に減少することになる。

アジア開発銀行の調査では、扶養率(生産年齢人口と扶養家族の割合)が上昇を続けているため、ブータンの最初の人口ボーナスは2038年まで続くと予想されている。

うちの職場も今月6人の教職員が退職し、先日職場の送別会が開催されたので、この記事はあまり他人事でもない。うち2人はうちのプロジェクトのカウンターパートであり、「オーストラリアに留学する」というのを留学ビザが下りたという記事がFacebookに載って、初めて知ってショックを受けた。普段彼らと一緒に仕事していた僕の同僚も、「留学ビザの申請をしていたことも知らなかった」と言っていた。お陰で、今週の彼との会話は留学の話題で一色で、乗り遅れまいとして彼までいなくなったらどうしようかと、そればかり悩んでいる。

この件ではいずれnoteでもちょっとした考察記事を書くつもりで準備している。取りあえずはクエンセルの最新の報道を掲載しておくにとどめたい。

全国イノベーションプラットフォーム [ブータン]

政府、イノベーション情報共有サイト「Naykab Gokab」をローンチ

Government launches Naykap Gokab for innovators

YK Poudel記者、Kuensel、2023年5月6日(土)

https://kuenselonline.com/government-launches-naykap-gokab-for-innovators/

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

包括的で革新的、かつ強靭なコミュニティの創造という国王陛下のビジョンに沿い、昨日ティンプーで全国イノベーションプラットフォーム「Naykap Gokab」がローンチされた。農家から学生、起業家から政策立案者、草の根イノベーターから技術イノベーターまで、すべての人がアクセスできる包括的なプラットフォームとして設計されている。

このプラットフォームでは、街灯の自動化、ブータン・モバイル・ゲーム協会、Gyelrab Analytics、Thinley Animation、HydroGarner 2.0などの革新的なアイデアが発表されたほか、様々なイベントが行われた。

このプラットフォームに命を吹き込んだのは、若手開発者のグループである「クレバー・クルー」である。クレバー・クルーは、経済省(当時)、DHIイノテック部、UNDPが主催したハッカソンに出場した22チームの中から選ばれた。プロジェクトのチームリーダーであるSangay Thinleyは、オープンアクセスのプラットフォームによって、ユーザーはアイデア、問題、解決策を共有するためにつながり、協力することができると述べる。「インターネットにアクセスできる登録ユーザーであれば、ポータルサイトで、自分が直面している課題だけでなく、ある課題に対してすでに講じられた解決策も共有することができます。」さらに彼は、「イノベーションと課題解決は、ICTとAIの進歩を活用して繁栄する」と述べた。

クリエイティブマインドのためのプラットフォームには、より多くの情報、様々なステークホルダーからの協力、そして徐々にグローバルなイノベーターとつながるための追加機能を必要とすると彼は言う。

2022年7月に始まったプラットフォーム形成の取り組みは、情報やデータの入出力のためのモジュールとして機能する8つのウェブページを備えている。商工業・雇用省のカルマ・ドルジ大臣は、イノベーションはどの国の発展にも不可欠であり、このようなプラットフォームによって、創造的な頭脳が専門知識を披露し、学ぶことができると述べた。「イノベーションとは、物事を行うための新しい、より良い方法を見つけることです。このプラットフォームが、政府や政策立案者に信頼できる本物のデータへのアクセスを提供し、情報に基づいた、根拠に基づいた国の政策を立案するのに役立つでしょう。このプラットフォームは、経済を変革し、人々の生活を向上させる足がかりとなるはず」と述べた。

UNDPのモハメド・ユヌス常駐代表は、このプラットフォームは、ブータンのクリエイティブな頭脳がデータセンターにオンラインでアクセスできる媒体であり、問題を共有して解決策を得たり、既存の問題に対する解決策を共有することができると述べた。「このロンチングは、地元の革新的なアイデアやソリューションを促進し、紹介しようとするブータン初のプラットフォームの記念碑となるでしょう」という。

ブータンには、「National Zorig Day」という記念日がある。「産業の日」とか「ものづくりの日」といった意味でお考えいただければと思う。ブータン暦の3月の15日目がZorig Dayと決まっており、今年の場合は5月5日(金)がこれに相当する。

当然、ものづくりに絡んでいる組織では、いろいろな式典が催される。CSTでも式典は開催され、かつ学生チーム10組による、試作品の展示会も開かれた。

同じ日に、商工業・雇用省やDHI、UNDPがこのウェブサイトをローンチングし、それが式典の目玉となるというのも、よくわかる。

マラリア危険地帯のファブ施設だからこそ [ブータン]

2025年までにマラリア撲滅を

Bhutan targets to eliminate malaria by 2025

Kinley Dem記者、BBS、2023年2月26日(日)

http://www.bbs.bt/news/?p=182254

【ほとんど抄訳【抄訳(www.DeepL.com/Translator(無料版)翻訳を筆者編集)】】

ブータンは、2025年までにマラリアを撲滅することを目標としている。これは、2018年と2020年の2つのターゲットを逃した後の改訂目標となっている。保健大臣によると、特に COVID-19 の大流行時に南部での国境をまたいだ問題が、この国の状況達成の妨げになっているという。ブータンは昨年9件のマラリア患者を記録したが、同省はそれら感染者がコミュニティ由来だったかどうかを見極めている。

マラリアの撲滅は、マラリアの完全な根絶を意味するものではない。保健大臣によると、マラリア撲滅のステータスは、その国で地域住民の症例が一切報告されない場合に達成されたと見なされる。つまり、国がマラリア撲滅ステータスを達成しても、輸入マラリア症例が存在する可能性はある。

同大臣によると、保健当局がすべてのマラリア患者を調査し、接触者追跡調査やその他の調査を行っているという。また、同省は、目標達成のための対策を強化するとともに、インドとの連携も強化したと報告している。

「マラリアは南部で流行しているため、国境をまたぐ話し合いも行いました。また、マラリアには国境をまたぐ問題がたくさんあります。マラリア撲滅のために、私たちは政府機関と良好なパートナーシップを築いています。ですから、マラリア撲滅のためには、これらの活動を両国で強化する必要があるのです。」

国民の意識啓発と予防は、マラリア撲滅のための重要な方策の一つだ。しかし、大臣によると、国民のコンプライアンス違反が主な課題となっているという。

「もし、人々が私たちの言うことに従ってくれるなら、私たちは非常に早く達成できるでしょう。私たちは、水を溜めないようにと言いますが、人々は水を溜め、長袖を着る必要があるのですが、誰も聞き入れません。症状が出たら報告しなければならないのに、みんな来てくれない。私たちは情報を提供するために最善を尽くしていますが、同時に、人々も従わなければなりません。」

大臣は、マラリア撲滅のためには、誰もが個々の責任を負うことが重要であると付け加えた。マラリア撲滅を達成するには、3年間連続で地域のマラリア感染者数が報告されることが必要である。

ブータンでは、2021年のマラリア患者数はわずか23人と激減している。保健年次調書(Annual Health Bulletin )によると、そのうちコミュニティ内から報告されたのは9件だった。.

いつかこの記事書こうと思っていて、気付いてみたら初出から2カ月以上が経過してしまった。鮮度が低い報道ではあるが、記事自体は単に本題に向けた導入と割り切って、本日はこの記事に絡めて別の話を取り上げたい。