「ジャパン・サーブ」を偲ぶ [ブータン]

日本人専門家の生活を偲ぶ

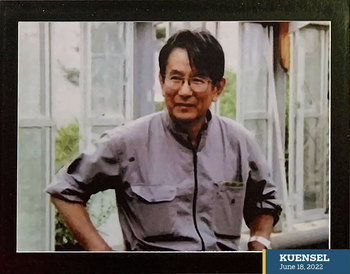

Celebrating the life of Japan Saab

Yangyel Lhaden記者、Kuensel、2022年6月18日

https://kuenselonline.com/celebrating-the-life-of-japan-saab/

【抄訳】

シェムガン県パンバンの農業キャンプ。気温は37℃。シェムガン全体が今日、彼らの「ジャパン・サーブ」に感謝の意を示した。故ダショー西岡はブータンの農村部において「ジャパン・サーブ」として知られ、1976年から80年まで、パンバンの二階建ての簡素な家で生活を送った。今日は、この家の奉献式の日。長年にわたるネグレクトの後、改修作業が行われ、事務所兼資料室として生まれ変わった。ダショーの旧宅は2018年以来、サムテンリンの農業研究開発センターのサブセンターとなっている。改修にあたっては、当時の建築様式を保持するよう注意が払われた。

青、白、赤、緑、黄色のカラフルなダールに彩られ、この小さな家は、過ぎ去った年月の記憶を思い起こさせる。人々は40年以上前と同様に、このキャンプ周辺を歩き、彼らが愛したジャパン・サーブとともにある近代的な農業実践を学んでいる。「ジャパン・サーブがが今もわしらと一緒にいてくださるようだ」———かすんだ目である男性が語ってくれた。歩様も覚束ない、長年の風雪に耐えてきた老人だ。

ダショー西岡京治は日本から来た農業専門家だ。1964年からこの国の近代農業の基盤を作るのに貢献した。1980年、彼は赤色のスカーフを授与された。そして1992年、ドルック・タクセ(ブータンの心の子)を叙勲された。1976年から80年まで、ダショーはシェムガンでの業務にあたった。当時シェムガンは最も遠隔の県と見られていた。ダショーのミッションは総合農村開発プロジェクトの一環として、困窮する農民を支援することだった。

ダショーの居宅の二階には、彼の足跡や取り組んだプロジェクトを示すギャラリーが併設されている。展示された写真は、見る人に当時の記憶を呼び起こさせる。ダショーはどうやってシェムガンの人々をまとめ、彼らの土地を生活していくのに十分な生産が得られる農地にしていったのか、学ぶことができる。

土地を開墾する様子を写した白黒写真、ダンメチュ川をサトウキビを織って作った簡易ボートで往来する人々の写真、村人とともに畑で働くダショー、居宅の前で撮られたグループ写真、ニシオカ橋、ダンメチュ河畔でダショーに最後の敬意を払う人々、彼の遺灰を川にまく人々———などなど。

ダショーがパンバン入りするまで、シェムガンの人々は移動耕作を行っていた。年に1回、簡易ボートとロープウェイを使ってダンメチュ川を渡り、生活必需品を購入しに出かけていた。ダショーは、ダンメチュ川に吊り橋を架け、それが「西岡ブリッジ」と呼ばれるようになった。この橋はその後架けられた自動車通行可能な橋と並んで今も現存する。

居宅の一階では、お年寄りのグループがダショー西岡の逸話を語らっていた。その中の1人は、自分たちが座っているこの部屋が、当時倉庫として使われ、農機具がそこで保管されていたと語った。

《後半へ続く》

6月9日にフォトストーリーとして取り上げられた西岡ハウスの改修だが、その後クエンセルが改めて特集記事を掲載した。記事の中では「今日」とされているのは、おそらく落成式のあった6月8日のことなのだろう。

リンチェン・ドルカーさん(66)は、彼女が育った、フリンと呼ばれる、森の中の村の名前を思い出す。この村は今はもうない。「ダショーが私たちのために土地を整備し、家を与えて下さった。ジャパン・サーブがいらっしゃらなければ、わたしらは今も森の中で暮らしていただろう。」 彼女は毎日この農業キャンプに来て、ダショーから農法を学んだ。湿地での稲作はそれまで見たこともなかった。「ジャパン・サーブは、間隔を開けて播種する基本的なやり方から、大豆から豆腐を作る方法まで教えて下さった。」ただ、彼女も今は豆腐の作り方は覚えていないという。

初めてダショー西岡と会った時、リンチェンは他の村人と一緒に、キャンプで稲の作付けを行った。数カ月後、彼女は苗場から稲が大きく育っているのを見て大きな衝撃を受けた。そんな光景は今まで見たことがなかった。「稲の葉がたくさん茂っていて、馬の尻尾のように滑らかじゃった。」

ペマ・チョジェさん(69)の記憶はちょっと違う。彼は掘削作業の指揮をとっていて、彼の仕事は森林を切り開いて農地に整えることだった。外国から来た専門家に土地を平坦に均すよう命じられた時、彼はそれをちゃんと行わなかった。「私は真摯に受け止めず、いい農地にできなかった。」その農地はぶざまで、大きな岩がそこここに点在するものだった。

パンバンの人々は、ダショー西岡がいつも双眼鏡を持っていたのを覚えている。遠くの場所を見ていたという。もし農地整備で働いていない人を見つけると、すごい剣幕で怒りをあらわにした。村人はいつも気を張りつめていた。ジャパン・サーブは手に棒を持ってやって来ると。

ナド・ツェリンさん(65)は、ダショーが地元の人々と食事をともにし、一緒に寝るような控えめな人だと記憶している。「働かない人には厳しかった。でも、一生懸命働く人にはそれなりのほうびも与えて下さった。」

サンゲイ・ティンレーさん(65)は、シェムガンから選ばれてパロ県のボンデに農業研修に行った26人の若者の中の1人だ。「ダショーは厳格で、控えめで、直しどころのないゾンカ語で話されていた。」

ツェワンさん(89)は、当時ダショーの居宅を建築した大工の棟梁だった。日当は1日10ニュルタムだった。そして今、息子のレキ・ツェリンさんが、この居宅の改修工事を請け負った。ツェワンさんは言う。自分の息子と自分が、ジャパン・サーブの家の建造に関わることができて幸せだと。

今年はダショー西岡の没後30年の節目の年。シェムガンの人々にとって、ジャパン・サーブが彼らから去っていくことはない。

僕はいつもクエンセルのウェブ版を引用に使っている。プンツォリンに住んでいると新聞の到着にタイムラグがあるため、新聞でもウェブ版でも入手速度に大した差はないと思うからだ。ただ、どうやら新聞の方では作業着姿のダショーの写真以外にも、当時を偲ぶスナップショットが何枚か使われているらしく、今回だけは新聞版が手元にないのを後悔した。

短めの特集記事の中の情報であっても、初めて知る情報もあった。

それは、ダショーのパンバン入りが、当時世界的に推進されていた総合農村開発プログラム(IRDP)の一環と位置付けられていたというお話である。世界的にはIRDPといったら穀物生産の増強を目指して灌漑整備やら多収量品種の種子開発やらと組み合わせて語られ、初期条件に恵まれた農民を豊かにして、そうでない農民を困窮に追いやったという批判も浴びたプログラムだと思うが、シェムガン入りして取り組まれたダショーのお仕事も、言われてみれば架橋のようなインフラ整備も含まれていてIRDPっぽいところもあるものの、成果に関して言えば、IRDPで一般的に言われているような批判とは異なり、貧富格差を助長したとは言えないと思う。

さらに、IRDPがまさにそういうものだったのではないかと思うが、インフラ整備だけでなく、食品加工も手掛けておられたこともわかる。改修なった西岡ハウスのある農業研究開発センターパンバン支所の敷地内には、名はど忘れしたが、商品価値が高いと言われる樹種の林がある。これらも、収入創出への貢献を期待して西岡先生が植林されたものだとどこかで聞いた。

IRDPは、ややもすると灌漑とか品種改良といった特定分野の深い見識や専門性が求められるものと思われるかもしれないが、実際のところは農村開発や村落振興にはもっと幅広い知見が求められた筈だ。今はそういうのをチームや人的ネットワークで相互補完し合って高いパフォーマンスを示すことが主流となっていて、僕もわからないことはネットで調べたり、メールで誰かに訊いたりして解決策を見つけようと試みたりすることができる。でも、当時はこれを外国人専門家1人で負うところがかなり大きかった筈だ。インターネットもなかった時代に、現場で多分野のニーズに深い見識や専門性で応えることは並大抵のことではない。

最も辺境の地で、総合農村開発をたった1人の専門家で主導し、それで結果を残すというのがどれだけすごいことか、今回の特集記事を読んで改めて痛感させられた。先週から今週にかけて、超マルチタスク状態に陥って泣きたくなっている僕だが、この記事を読むと、僕の抱えているものなんて、当時のダショーの比ではない、この程度で音を上げていたら、ダショーからお叱りを受けるに違いない、そう思えてきて、自分はまだまだやらねばという気にさせられた。

2022-06-19 21:27

nice!(7)

コメント(0)

コメント 0